◆

〒161-0031 東京都新宿区西落合1-6-5 TEL 03(3565)0702 / FAX 03(3565)0743

1年生 「身体表現」 (令和3年1月19日) ※ここをクリックしてください。

今年も新宿子ども劇場の皆さんにお世話になって講師をお招きし、文化庁の子どもの育成事業である「身体表現」に挑戦しました。身体表現とは身体を使って自由に表現すること。豊かな表現力を養うことが目的です。歩く・走るという簡単な動きから、「( ゚д゚)ハッ!」ゲーム、エンピツ転がりリレー、ペアとそっくり同じ動きをするミラーゲームなど色んな動きに挑戦しました。最後はグループ全員で協力して「カーテン」を表現しました。どのグループも工夫があって楽しい発表の場となりました。

全学年 「第2回ダブルダッチ体験」 (令和3年1月18日)

今週の月曜2校時に、第2回ダブルダッチ講習がありました。前回に引き続きBeeworker(ビーワーカー)の先生方をお招きして、8の字跳びの他、足をクロスさせながら跳んだり、連続跳びをしたり…色んな跳び方に挑戦しました。講習の最後はクラスの男女で分かれ、何回跳べるかタイムトライアル!全員で取り組む久々のダブルダッチを楽しみました。「ギネスに挑戦」で上位がねらえるか、さらに挑戦します。

全学年 「第1回ダブルダッチ体験」 (令和2年11月11日)

11月11日(水)③校時はダブルダッチ講習会でした。皆さんの熱気で(!?)比較的暖かい体育館で行われました。運動会の練習の成果もあって、それぞれが上達していて、Beeworkerの皆さんに誉めて頂きながら楽しく講習を受けました。

3年生 「染物体験」 (令和3年1月12日)

今年も地場産業である染色業を営む宇佐見さんをお招きしての「染色体験」を実施しました。

今年の作品は多くが「シンメトリー」で規則性のある模様に仕上がり、バランスよく絞り上げた生徒たちの技能の見事さに感動しました。作品は、3月の展覧会で展示します。保護者の皆様、是非ご参観下さい。

2月10日(月)に国立演芸場へ落語の鑑賞へ行きました。1学年100名以上での地下鉄を使っての移動となりましたが、交通マナーも良く、演芸場内でも雰囲気を楽しみつつじっくりと聴く姿が見られました。今年の演目で生徒に大うけだったのが、ねずっちの「なぞかけ」。TVでおなじみの芸人さんの芸に、皆、大興奮!初めての寄席を大いに楽しみました。

全学年 「第3回ダブルダッチ体験」 (令和2年2月19日)

2月19日、今年度最後のダブルダッチ講習を受けました。前回、ターナー(回し手)の練習に取り組んだ成果が表れ、随分、跳び方も跳びやすくなった様子です。今年度のスポーツギネスでは、参加した「落合第二中学校3年C組男子有志」チームが『スピード8(エイト)』で4位と健闘しました。

全学年 「第2回ダブルダッチ体験」 (令和元年12月9日)

12月9日、学年ごとに今年2回目のダブルダッチ講習を受けました今回は、上手に縄を回すためのターナー(回し手)の練習に取り組みました。小学校の時から講習を受けている世代となり、大分レベルが上がりました。練習のために昼の体育館開放もあり(各クラスの体育係の皆さんが交代で、当番を務めてくれています。)、だんだんダブルダッチ人口も増えてきました。益々盛んになり、「スポーツギネス」に積極的に挑戦してほしいと思います。

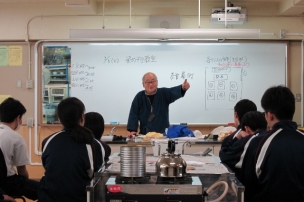

1年生 「お魚クッキング=八丈島のむろあじをさばく=」

(令和元年11月25日)

八丈島の漁協女性部、お魚研究会の皆さんを招いて、東京産のむろあじをさばく体験をしました。実際に見る東京産のムロアジとトビウオの大きさや、多くの生徒が初めてであった魚「ナメモンガラ」との出会いに驚嘆の声をあげました。様々な漁業のお話も伺い、調理実習では三種類の魚を調理して味わうことで日本の魚食文化についての造形を深めました。 (食育に写真等掲載)

2年生 「TOKYO GLOBAL GATEWAY」 (令和元年11月5日)

江東区に新しくできた施設『TOKYO GLOBAL GATEWAY』に出かけました。現地のAgent,Specialistと英語のみのコミュニケーションは緊張しましたが、楽しい時間でした。国際化が進む今を生き抜く力を付けた実感がありました。

写真は、マーケットでの買い物ミッションです。

全学年 「ダブルダッチ体験」 (令和元年9月20日)

9月20日(金)、各学年ごとに1時間ずつダブルダッチ講習を受けました。(於:体育館)今年も、日本体育大学のダブルダッチチームのRatt. O.Styrerの皆さんを講師にお招きしています。

回を重ねるごとに上達してきています。小学校の時から始めている1年生も、なかなかうまいとの事。昼休みの自主練習にぜひ参加して、スポーツギネス新宿・中学校版に名前を残してほしいと思います。

1年生 「車いすバスケット体験」 (令和元年9月10日)

9月10日(火)に、三宅克己さんをお迎えして「車いすバスケット体験」を行いました。全員が車いすに乗り、前に進む、後ろに下がる、回る…などの体験をした後、車いすに乗ってのバスケットボールに臨みました。ゲームを楽しみながらも車いすでの移動の大変さを知り、障がいを乗り越えることがどういうことなのか一人ひとりが考えました。三宅さんの「お互いの違いを受け入れ、自分の個性を大切にし、色々なことにどんどんチャレンジしてほしい」という言葉に、障害のあるなしにかかわらず、人として努力していくことの大切さを実感した体験となりました。

1年生 「和食器に学ぶ日本の伝統」 (令和元年9月4日)

本校の給食の食器でもお世話になっている「三信化工」の海老原さんを講師に迎え、「大切にする思いのかたち」をテーマとしてワークショップを交えた講演をしていただきました。実際に器を手に取りながら伝統模様を鑑賞し、昔の人の食生活や命をいただく事への感謝や供養する思い等。多くのことを知ることができた1時間でした。特別に和食器を使った給食は、一段と豪華に見え、1回1回の食事を大切にしようという思いが湧きました。 (食育に写真等掲載)

3年生 「歌舞伎鑑賞体験=国立劇場にて=」 (令和元年7月5日)

3年生は、前年度の「能・狂言」に加えて、それらと同様。日本が世界に誇るユネスコ無形文化遺産『歌舞伎』の鑑賞をしました。

歌舞伎を見ていると、奈良や平安の時代の歌集や書物について知らないと、楽しめないことが分かります。昔の人たちの教養の高さが身に沁み、自国の伝統芸能の格調の高さに驚かされました。

2年生 「能楽鑑賞教室=国立能楽堂にて=」 (令和元年6月24日)

2年生は、人類の口承及び無形遺産の傑作として日本が世界に誇るユネスコ無形文化遺産である『能・狂言』の鑑賞をしました。日常的に触れることの少ない自国の伝統芸能。演技者の開設を通して、能楽が簡素で集約された演技・演出による独特の舞台芸術であることを学び、同時に、鑑賞の仕方を身に付けました。

2年生 「和菓子・茶道体験」 (令和元年6年月11日)

「日本文化体験」としてそれぞれに実施してきた『和菓子体験』と『茶道体験』。今年は2つをコラボし、『和菓子体験』で自ら作成したお菓子を『茶道体験』 の茶菓子に用いました。

お菓子は「和菓子教育をすすめる会」の松井先生、「東京製菓学校」の梶山校長先生に、お茶は「本校茶道部講師」の亀井先生に、多方面にわたるお話をしていただいた上での体験は、心に残るものに!

一服のお茶を美味しくいただくためになくてはならないお菓子は、茶道とともに発達してきました。菓子作りという心づくしのおもてなしの一端を担って開かれたお茶会は、手作り感のあるお茶会となりました。

3年生 「染物体験」 (平成31年3月5日)

本校では、ここ、落合地区の地場産業である染色業を営んでおられる、宇佐美捨染工所」の宇佐美 隆三さんをお招きして染め物体験を行っております。宇佐美さんはバスケットボール部の部長をしていた本校の卒業生。当時の落二中のお話も伺いながら、染色業の文化や染め物の手順などを教えていただき、作品作りをしました。割りばしや輪ゴムを使用して布を絞り、思い思いの染料でハンカチを染めます。色々な模様で彩られたオリジナルの一枚ができあがりました。

2年生 「アメリカ大使館の方との交流」 (平成31年3月5日)

今年度の国際交流は、アメリカ大使館の外交官をお招きし、アメリカと日本の文化交流の機会をもちました。日頃、オールイングリッシュの授業で培った英語でのコミュニケーション能力を生かし、自然に会話する2年生の姿は微笑ましかったです。